Barranquilla

La omisión también es delito: la deuda moral y jurídica del secretario de Gestión Social con las víctimas de Barranquilla

En Barranquilla, donde los discursos oficiales hablan de progreso y eficiencia social, una realidad dolorosa se abre paso entre los despachos de la administración: la inoperancia institucional y la negligencia en el manejo del presupuesto destinado a las víctimas del conflicto armado. Lo que debía ser asistencia, se convirtió en abandono; y lo que la ley consagró como un derecho, hoy parece tratado como una dádiva opcional.

El caso de los hoteles Colonial Inn y Granada, que durante meses alojaron víctimas remitidas por la Secretaría de Gestión Social del Distrito, es apenas la punta del iceberg. Prestaron alojamiento, alimentación y acompañamiento humano a decenas de familias desplazadas por la violencia, confiando en que el Estado cumpliría su palabra. No lo hizo. Hoy esperan el pago de $73.625.000, mientras la administración distrital responde con tecnicismos: “no existe contrato”, “el operador es el responsable”.

Una fórmula burocrática que intenta disfrazar la omisión de deberes constitucionales..

El dinero de las víctimas no es del funcionario, es del pueblo

Los recursos destinados a la asistencia humanitaria inmediata provienen del presupuesto de víctimas, aprobado por el Concejo Distrital de Barranquilla dentro del Plan de Acción Territorial (PAT) y el Plan de Desarrollo del Distrito. Dichos fondos, según la Ley 1448 de 2011 y la reciente Ley 2421 de 2024, están protegidos por mandato legal para garantizar alojamiento, alimentación y condiciones dignas a las personas víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, en el Distrito de Barranquilla hay actualmente más de 200 personas víctimas de los años 2023, 2024 y 2025 que no han recibido la asistencia humanitaria inmediata a la que tienen derecho. La pregunta es obligada:

¿quién maneja estos recursos y bajo qué criterio se decide no entregarlos?

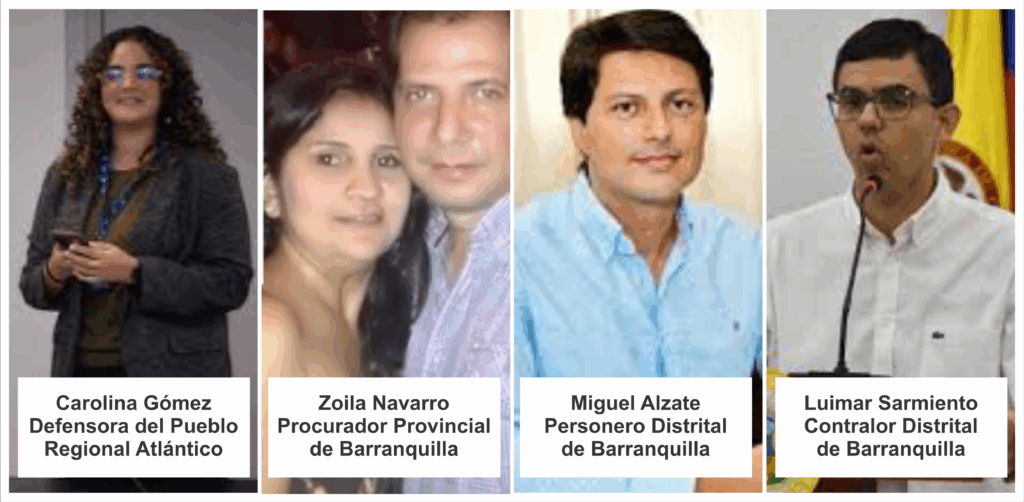

La Secretaría de Gestión Social, a cargo del funcionario Ismael Marín Daza, administra gran parte de ese presupuesto. Pero los hechos demuestran una cadena de omisiones, demoras y presuntas irregularidades que han terminado por vulnerar la dignidad humana de las víctimas y poner en entredicho la transparencia del manejo de los dineros públicos.

Violación directa a la Constitución y a la Ley de Víctimas

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece que el respeto a la dignidad humana es el fundamento del Estado Social de Derecho.

La Ley 1448 de 2011, en su artículo 47, ordena que la atención humanitaria inmediata debe brindarse de manera oportuna, sin discriminación y con prioridad para quienes están en situación de vulnerabilidad extrema.

La Corte Constitucional, en el Auto 331 de 2019, de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, fue contundente:

“No pueden existir retrocesos en la política pública de atención a víctimas. Los entes territoriales son responsables de garantizar la continuidad y calidad de los programas de asistencia.”

Al incumplir esta obligación, la administración distrital incurre en lo que la misma Corte califica como un retroceso inadmisible en materia de derechos fundamentales. El Distrito de Barranquilla, con su negligencia, viola flagrantemente la Constitución y la Ley de Víctimas, afectando la dignidad de quienes ya fueron golpeados por la violencia.

Presupuesto con destino torcido

El presupuesto para las víctimas no es discrecional. Cada año se aprueba con objetivos específicos y debe ser ejecutado bajo los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.

Sin embargo, en Barranquilla ese presupuesto parece diluirse entre secretarías, burocracia y silencio institucional.

Fuentes cercanas al Comité de Seguimiento de Víctimas del Distrito confirman que las secretarías de Gobierno, Deporte y Gestión Social manejan recursos con destino a la población víctima, pero sin coordinación real, sin control social y sin rendición pública de cuentas.

En la práctica, los dineros de la reparación y asistencia terminan desviándose hacia programas de impacto mediático, dejando sin atención directa a quienes más lo necesitan.

Esto, en términos jurídicos, podría configurarse como una afectación grave al principio de destinación específica de recursos públicos y una violación de derechos humanos.

Más aún, al tratarse de dineros provenientes del presupuesto nacional para víctimas, su uso indebido o retención injustificada puede implicar responsabilidad penal y disciplinaria para los funcionarios encargados.

La omisión como una forma de violencia

Negar el pago a quienes prestaron los servicios de alojamiento y atención a víctimas —como los hoteles Colonial Inn y Granada—, o demorar indefinidamente la entrega de asistencia humanitaria a más de 200 personas, no es un acto administrativo inofensivo: es una forma de violencia institucional.

Una violencia más sutil, pero igual de destructiva que la ejercida por los grupos armados, porque ataca la esperanza y la dignidad de quienes confiaron en el Estado.

La Corte Constitucional ha advertido en múltiples pronunciamientos que la inacción administrativa en materia de víctimas revictimiza y agrava la exclusión social.

Y eso es precisamente lo que ocurre en Barranquilla: una gestión social que, en lugar de reparar, posterga; que, en lugar de cumplir, promete; y que, en lugar de atender, administra el dolor con cálculo político.

Más perversos que los victimarios

Resulta paradójico que un gobierno que se presenta como ejemplo de gestión social termine reproduciendo el mismo patrón de despojo que las víctimas intentan superar.

Negar la asistencia humanitaria, omitir pagos a prestadores y desviar recursos destinados a la reparación es, en términos éticos y sociales, más perverso que cualquier desplazamiento armado, porque se comete desde el poder, con conocimiento y bajo el amparo de la ley.

Las víctimas del conflicto en Barranquilla hoy son víctimas por partida doble: primero del abandono de la guerra, y ahora del abandono institucional de una administración que les niega los derechos reconocidos por la Constitución.

Conclusión: la deuda del Estado con su propia palabra

El Distrito de Barranquilla y su Secretaría de Gestión Social tienen una deuda que va más allá de los $73 millones impagos a los hoteles.

Tienen una deuda moral y jurídica con las víctimas, con la justicia y con la verdad.

Los recursos de asistencia humanitaria no son del funcionario de turno, son de las víctimas; y su uso indebido o su retención es una forma moderna de despojo institucional.

El Auto 331 de 2019 lo dice con claridad: no pueden existir retrocesos en la política pública de atención a víctimas.

Hoy, Barranquilla encarna ese retroceso.

Y mientras la burocracia se escuda en los tecnicismos, las víctimas siguen esperando un auxilio que la ley ya les concedió, pero que la ineficiencia y la corrupción les arrebatan

El silencio institucional, la dilación y la falta de rendición de cuentas hacen que el discurso de reparación se desvanezca.

En esta ciudad que presume de eficiencia, la Secretaría de Gestión Social parece haberse convertido en el mayor obstáculo para la justicia y la dignidad de las víctimas.

Y esa omisión, revestida de legalidad, es la forma más cruel de impunidad.

Barranquilla

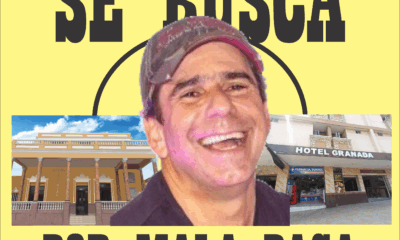

Los hoteles que alojaron a las víctimas y el malapaga de Char

En Barranquilla, los hoteles Colonial Inn y Granada, que durante meses brindaron alojamiento y alimento a víctimas del conflicto remitidas por la Secretaría de Gestión Social, siguen esperando el pago de $73.625.000 por servicios prestados al Distrito. Pese a las promesas reiteradas del supervisor del contrato, Camilo de Castro Chapman, la Alcaldía respondió que no existe contrato y que el pago corresponde a un operador que niega la deuda, dejando a los prestadores en un limbo administrativo. El silencio de los órganos de control agrava una situación que ya se perfila como omisión institucional y evidencia la distancia entre el discurso de eficiencia social de la administración distrital y la realidad de quienes, de buena fe, sostuvieron la atención a las víctimas.

En Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, o más bien la ventana del mundo, siempre se ha enorgullecido de su espíritu abierto, alegre y hospitalario. La ciudad ha recibido a inmigrantes, empresarios, turistas y soñadores con el mismo calor que emana del asfalto y del alma costeña.

Pero esa calidez parece enfriarse cuando los que llegan no vienen en cruceros ni con itinerarios turísticos, sino huyendo del conflicto armado. Son hombres y mujeres desplazados, con sus hijos al hombro y la memoria cargada de ausencias, que llegan a esta tierra buscando empezar de nuevo.

Sin embargo, esa nueva vida, que debería encontrar cobijo en la institucionalidad, suele enredarse en papeles, sellos y promesas. Las puertas de las oficinas se abren con discursos y se cierran con excusas.

Esta crónica, sin embargo, no se centra solo en las víctimas que huyen de la guerra, sino en las otras víctimas: aquellas que, con esfuerzo, humanidad y sentido social, le prestan al Estado un servicio que el Estado mismo no cumple a tiempo. Son los hoteles Colonial Inn y Granada, piezas clave del Programa de Ayuda Humanitaria Inmediata a las Víctimas del Conflicto Armado, adscrito a la Secretaría de Gestión Social del Distrito de Barranquilla.

Todo ocurre bajo la administración de Alejandro Char Chaljub, quien, según la encuesta Guarumo-Ecoanalítica, fue elegido por los ciudadanos como el mejor alcalde de Colombia en 2025, con un respaldo del 85,4 %.

Pero detrás de los titulares de éxito y los videos institucionales de sonrisas y aplausos, se esconde una historia que contradice el discurso. Una historia donde la burocracia se convierte en una capa que oculta la realidad de quienes hicieron posible esos logros: los prestadores que no fueron pagados.

El origen del reclamo

Entre febrero y mayo de 2024, los hoteles Colonial Inn y Granada alojaron a dieciocho víctimas del conflicto armado, remitidas directamente por funcionarios del Distrito para recibir asistencia humanitaria inmediata.

El servicio incluía alojamiento, alimentación, lavandería y kits de aseo, y fue prestado sin interrupciones ni quejas. Las habitaciones se llenaron de familias que llegaban con miedo y partían con un poco de esperanza.

Los administradores presentaron sus cuentas de cobro, debidamente soportadas, por un valor total de $73.625.000 pesos. La deuda parecía cuestión de días. Las comunicaciones con el supervisor del contrato, Camilo de Castro Chapman, fluían con naturalidad. “La próxima semana sale”, decía él, y los hoteles seguían confiando, convencidos de que la palabra de un funcionario era suficiente.

Pero las semanas se volvieron meses, y las promesas se convirtieron en una letanía repetida con distintas excusas: “el operador no ha recibido los recursos”, “estamos cerrando la vigencia fiscal”, “el secretario ya tiene todo”, “esto es cuestión de trámite”.

Cada mensaje, cada cita incumplida, era una nueva estocada al corazón financiero de los hoteles.

El derecho de petición: cuando la paciencia se agota

Cansados de esperar, ambos hoteles, decidieron formalizar su reclamo. El Derecho de Petición —amparado en el artículo 23 de la Constitución Política y el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo— fue dirigido al Alcalde Distrital Alejandro Char Chaljub, con copia a la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría.

El documento, de tono respetuoso y técnico, resumía tres años de trabajo conjunto con el Distrito. En él, el hotel alegaba que los servicios fueron prestados a población remitida oficialmente por la Alcaldía, bajo conocimiento y coordinación de la Secretaría de Gestión Social.

Aportó pruebas: listas de beneficiarios, comprobantes de ingreso, cuentas de cobro, y los chats de WhatsApp donde el propio Camilo de Castro reconocía reiteradamente la deuda y aseguraba que el pago estaba en trámite.

“Nosotros hicimos el trabajo que el Estado debía hacer: atender a las víctimas. No pedimos favores, pedimos justicia”, relató un empleado.

La respuesta oficial

El 11 de agosto de 2025, mediante el radicado QUILLA-2025-0179732, la Secretaría Distrital de Gestión Social emitió su respuesta. El documento, firmado digitalmente por el secretario Ismael Enrique Marín Daza, negaba el pago.

“Revisadas las bases de datos de los contratos celebrados por el Distrito se evidencia que no existe contrato suscrito con los Hoteles Colonial y Granada para la operación del Programa de Atención Integral a Víctimas… En consecuencia, el Distrito carece de habilitación legal para pagar las sumas reclamadas.”

Con esas líneas, el Distrito se amparaba en el principio de relatividad de los contratos (artículo 1602 del Código Civil) y trasladaba toda la responsabilidad al operador.

Según la carta, cualquier obligación debía exigirse al contratista privado encargado del programa, no a la administración pública.

Pero el operador anterior nunca formalizó un contrato con el hotel, y el nuevo operador aseguró no tener conocimiento de la deuda.

En esa maraña de responsabilidades cruzadas, los hoteles quedaron en el limbo: sin contrato, sin pago y sin respuesta clara.

El trasfondo jurídico

El caso pone en evidencia una falla estructural en la gestión contractual pública.

De acuerdo con la Ley 80 de 1993, todo contrato estatal debe ser escrito y perfeccionado antes de ejecutarse. Sin embargo, la Ley 1437 de 2011 (artículo 140) y la jurisprudencia del Consejo de Estado establecen que, cuando una entidad se beneficia de un servicio y se niega a pagar, puede configurarse un enriquecimiento sin causa o un daño antijurídico que da lugar a indemnización.

La doctrina es clara: si el Estado obtiene un beneficio económico o social —como alojar víctimas remitidas oficialmente— y no compensa al proveedor, incurre en responsabilidad extracontractual del Estado (artículo 90 de la Constitución).

En otras palabras: no puede haber gestión social con facturas impagas.

El silencio cómplice de la burocracia

Si algo deja claro este caso es que la omisión también es una forma de violencia.

Porque no pagar un servicio debidamente prestado —y más aún cuando ese servicio fue brindar techo y dignidad a las víctimas del conflicto armado— no es un simple “retraso administrativo”; es una falla moral, ética y funcional del Estado.

Los funcionarios que dilatan, que prometen sin cumplir y que esconden la cabeza detrás de un correo electrónico o una cadena de excusas, no solo violan los principios de eficiencia y buena fe administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución, sino que además traicionan la confianza de los ciudadanos que sostienen, con su esfuerzo, los programas sociales que ellos exhiben como logros en los medios.

En la Alcaldía de Barranquilla, los supervisores de contrato y responsables de la Secretaría de Gestión Social, lejos de honrar el compromiso adquirido con los prestadores del servicio, se convirtieron en toreadores profesionales de la obligación pública: moviendo la capa del “ya casi”, del “el operador no ha recibido los recursos”, del “la otra semana sí sale”.

Mientras tanto, los hoteles —que abrieron sus puertas por humanidad y por confianza institucional— ven cómo su paciencia se desangra junto con su contabilidad.

Pero lo más grave no es solo la falta de pago: es el silencio de los entes de control.

La Personería Distrital, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo fueron notificadas del caso mediante copia del Derecho de Petición. Sabían, por escrito, que existía una posible omisión administrativa, un perjuicio económico, una vulneración de derechos.

Y, sin embargo, no hicieron nada.

No abrieron una investigación preliminar, no emitieron pronunciamiento, ni siquiera enviaron una comunicación formal al peticionario.

Ese silencio, según la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), puede constituir una falta grave por omisión del deber funcional. Pero más allá de la letra fría de la ley, es una forma de complicidad estatal: cuando quienes deben vigilar se cruzan de brazos, se convierten en parte del daño.

La omisión también construye impunidad.

Cuando el Estado deja sin respuesta a los ciudadanos que le sirven, legitima la injusticia y normaliza el abuso de poder.

Los funcionarios que se niegan a asumir responsabilidad, o que se escudan en tecnicismos contractuales, olvidan que detrás de cada factura hay una historia humana. Que los hoteles no cobraban un favor, sino el cumplimiento de un deber del Estado. Que las víctimas que ellos hospedaron son las mismas que los informes de gestión muestran como “atendidas” para justificar presupuestos y estadísticas.

El país se ha acostumbrado a la idea de que las entidades públicas pueden fallar sin consecuencias.

Pero los artículos 26 y 27 de la Ley 1952 de 2019 son claros: retardar, omitir o negar injustificadamente una respuesta constituye falta disciplinaria. Y cuando ese acto se traduce en perjuicio económico o daño moral a terceros, se convierte en una forma de corrupción silenciosa.

Los funcionarios que se esconden detrás del anonimato del cargo olvidan que el poder público no es una trinchera, sino un mandato temporal para servir.

Y cuando no cumplen ese mandato, cuando omiten deliberadamente actuar, se alinean con los intereses de quienes prefieren la opacidad a la transparencia.

Eso —en términos éticos y sociales— es complicidad institucional: un entramado de indiferencia que hiere tanto como la corrupción directa.

El drama de los hoteles Colonial Inn y Granada revela una verdad incómoda: la gestión social del Distrito se sostiene sobre la buena fe de ciudadanos que confían más en la palabra que en los contratos. Y cuando esa palabra se incumple, no solo se destruye una relación comercial; se fractura la confianza entre el Estado y la sociedad.

Cada promesa incumplida, cada mensaje ignorado, cada entidad que calla cuando debería actuar, construye una cadena de negligencia que termina revictimizando a los mismos que un día ayudaron a las víctimas.

Porque aquí, los verdaderos aliados del Estado —los que prestaron techo, comida y humanidad— han sido dejados al borde de la ruina por la inercia de una burocracia que parece incapaz de reconocer su propia deuda moral.

Y así, mientras el alcalde encabeza encuestas y la administración celebra su eficiencia en redes sociales, en los hoteles que un día fueron refugio solo quedan las luces apagadas y las facturas pegadas en la pared.

Allí, donde antes se hablaba de esperanza, hoy se repite una sola pregunta:

¿Quién le pasa la cuenta al Estado cuando el Estado es quien debe pagar?

Detrás del expediente, una historia humana

Más de ochenta familias desplazadas pasaron por los hoteles Colonial Inn y Granada.

Allí encontraron no solo una cama y comida caliente, sino atención y respeto.

“Nos trataron como personas, no como números”, cuenta una mujer que llegó con sus hijos desde el sur de Bolívar.

Ese trato digno, ofrecido con recursos propios, hoy se ve traicionado por una administración que se promociona como ejemplo de gestión social, mientras deja a sus aliados en la incertidumbre.

Epílogo

El caso sigue abierto.

El hotel planea interponer una acción de reparación directa contra el Distrito, con base en las pruebas aportadas y los chats que demuestran la aceptación tácita del servicio.

Mientras tanto, en la fachada del Hotel Colonial, un cartel amarillento anuncia “Bienvenidos”. Debajo, plastificado, cuelga el derecho de petición: prueba de que en Colombia, a veces, la buena fe también se radica con número de entrada.

Barranquilla sigue brillando en las encuestas. Pero detrás de sus cifras de éxito, esta historia recuerda que la grandeza de una administración no se mide en popularidad, sino en cómo cumple sus compromisos con los más pequeños.

Porque cuando un Estado olvida pagar a quienes lo ayudan a atender a las víctimas, termina convirtiendo a sus aliados en nuevas víctimas de su propia burocracia.

Barranquilla

Los Cangrejos que sueñan con volar

En La Cangrejera, un grupo de niños y jóvenes lucha cada tarde contra la adversidad con un balón como única arma. Sueñan con ser futbolistas, pero su cancha de arena está partida por un arroyo, la cancha sintética del barrio vecino les niega la entrada y la burocracia los deja por fuera. Aun así, ellos insisten: juegan en cualquier rincón, porque su ilusión es más grande que cualquier obstáculo.

En La Cangrejera, a las afueras de Barranquilla, en uno de los dos corregimientos que le quedan a este municipio distrital, el fútbol no es solo un juego: es una tabla de salvación. Un grupo de niños y jóvenes persigue el balón con la urgencia de quien busca una salida; el ruido de sus pies sobre la arena es la banda sonora de una comunidad que resiste.

Mi Cita Especial

La cita era muy especial. Martha Hoyos, lideresa incansable y representante legal de la Fundación Social Constructores de Paz (Funsocopaz), llevó a un grupo de niños y jóvenes junto a las mujeres del barrio para presentar el entrenamiento del club deportivo Los Cangrejos. Ese día los pequeños tendrían la guía de Luis Pautt, policía retirado que, tras años de uniformes y patrullajes, encontró en el deporte un propósito y una herramienta para alejar a las nuevas generaciones de la violencia.

Los niños llegaron con los nervios a flor de piel: algunos apenas podían contener la emoción, otros tiraban de las camisetas como buscando coraje. Pero antes del primer pase se encontraron con el primer obstáculo: su cancha. Una sencilla explanada de arena, convertida por las lluvias en un terreno herido —un arroyo había abierto un cauce por el centro y destruido la base donde juegan cada tarde—. El campo, castigado por la inclemencia, no daba garantías para una práctica segura.

La Solución Llegó Volando…

Con la energía a mil, propusieron una alternativa: la cancha sintética del barrio La Playa. Era más digna, más estable; un lugar donde la pelota podría rodar sin miedo. Pero allí ya entrenaban otros grupos. En el tamaño del espacio podían caber todos, sin problema. Sin embargo, los profesores que estaban antes se negaron a ceder. La explicación formal la dio la Junta de Acción Comunal: para gestionar el uso regular del escenario la solicitud debe hacerse desde la Alcaldía, un requisito que, en los hechos, dejó por fuera a los niños de La Cangrejera.

Ni el reglamento ni los rechazos apagaron la voluntad del profe Pautt ni de la seño Martha. Al final, los llevaron a una cancha pequeña de microfútbol —modesta, sí, pero donde la pelota volvió a volar—. Allí, entre dribles improvisados, risas y goles al aire, quedó claro algo fundamental: los niños no entienden de excusas administrativas; ellos solo quieren jugar.

“A mí me gusta entrenar porque un día quiero ser como Luis Díaz. Yo sé que aquí la cancha está dañada, pero lo que quiero es jugar, no importa dónde sea”, dice Mathew, de 11 años, con la camiseta empapada de sudor y la mirada fija en el balón. Su voz corta la crónica con la sencillez de la verdad: lo que piden no es un lujo, es un derecho.

Es increíble que, en una Barranquilla que se vende «a otro nivel», haya niños que no cuentan con las garantías para ejercer un derecho tan básico como jugar y practicar deporte. Proyectos ecoturísticos como la recuperación y puesta en valor de la Ciénaga de Mallorquín han recibido inversiones millonarias y se promueven como emblemas del desarrollo local; sin embargo, esas intervenciones no pueden convertirse en monumentos que eclipsen las necesidades básicas de los barrios que las circundan.

El Llamado…

Hacemos un llamado directo al alcalde Alejandro Char para que, con la experiencia y la gestión que lo caracterizan, impulse un cambio estructural que incluya a comunidades como La Cangrejera y garantice espacios seguros y accesibles para los niños. También solicitamos a Christian Daes, empresario orgullo de la ciudad, que mire hacia su alrededor y aporte a estos proyectos sociales: los Cangrejos lo merecen.

Lo bueno de contar estas historias es que te acercan a sus protagonistas y te hacen partícipe de sus vivencias. Este es el valor del periodismo: reflejar la voz de quienes pocas veces son escuchados. Ojalá que el cuarto poder pueda tocar el corazón de quienes llevan en sus manos el destino de muchos y logren ver la esperanza que se esconde en cada ilusión de los niños de La Cangrejera. Al final, ellos solo quieren volar.

-

Entretenimiento y Tendencias2 meses ago

Entretenimiento y Tendencias2 meses agoLa justicia al desnudo: Juez sorprendido en pleno “acto procesal”

-

Política2 meses ago

Política2 meses agoAldo Espinoza Rapalino: un legado que busca abrirse paso en el Pacto Histórico

-

Nacional2 meses ago

Nacional2 meses agoCampo de la Cruz defiende la dignidad de las víctimas y rechaza el uso político de la Unidad

-

Barranquilla6 días ago

Barranquilla6 días agoLos hoteles que alojaron a las víctimas y el malapaga de Char

-

Nacional1 mes ago

Nacional1 mes agoPrimer Encuentro Nacional e Internacional de Mesas de Víctimas en Barranquilla: solidaridad, resiliencia y unidad, un reclamo claro al Estado

-

Barranquilla2 meses ago

Barranquilla2 meses agoLos Cangrejos que sueñan con volar

-

Economía y Negocios6 meses ago

Economía y Negocios6 meses agoCORPADISA: El modelo campesino que florece con la economía solidaria en el Atlántico

-

Víctimas2 meses ago

Víctimas2 meses agoCampo de la Cruz fortalece la atención a víctimas con capacitación en PAPSIVI